Les racines philosophiques du transhumanisme

Le transhumanisme n’a pas de simples racines. S’il était une plante, il serait doté comme le riz ou le bambou, l’iris ou le muguet, d’un rhizome. Il aurait donc une tige souterraine vivace très allongée, ramifiée, pourvue de feuilles réduites à l’état de très petites écailles, émettant chaque année des racines adventives et un bourgeon apical qui donne naissance à une tige aérienne, légèrement enfouie dans le sol dans lequel elle pousse horizontalement. La tige aérienne, c’est le mouvement culturel constitutif du transhumanisme, qui dispose nos comportements sans se présenter sous le label transhumaniste, mais que l’on retrouve dans la science-fiction, dans l’économie, dans le droit et dans la politique, et en fait, déjà, dans tous les domaines de nos sociétés.

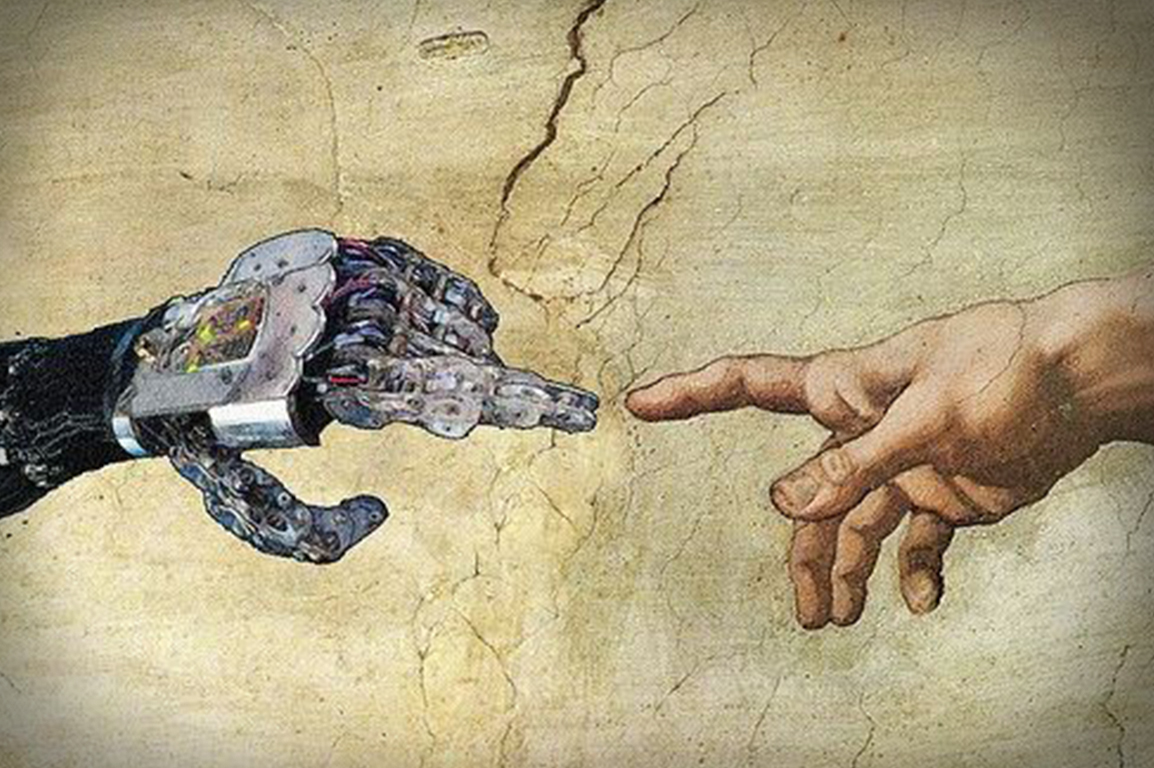

La tige souterraine, c’est la philosophie en tant qu’elle oriente les nouvelles technologies, dont les plus fondamentales sont les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l’information et les technologies du cerveau. Ces technologies n’appartiennent au transhumanisme que lorsqu’elles sont souterraines, c’est-à-dire lorsqu’elles sont utilisées pour modifier profondément le corps humain en vue d’améliorer ses performances. Différents paradigmes scientifiques, quant à eux, régulièrement mis à jour, forment les petites écailles : au niveau du nanomètre, où l’on voit l’unité de la matière au travers de microscopes à effet tunnel ou à force atomique ; sur plan de la biologie, où l’homme est inscrit dans l’histoire évolutive des Hominidés, où son cerveau est comparé à un ordinateur, et sa pensée, à un calcul. Reste enfin ce qui tient lieu de racines adventives, les philosophies non transhumanistes qui nourrissent le transhumanisme lui-même. Elles sont comme on va le voir à l’origine du mot, de l’idée commune aux différents transhumanismes, et même de la réalité qui déjà rattrape la fiction.

Le transhumanisme est d’abord un mot anglais forgé par Julian S. Huxley en 1951 à l’occasion d’une conférence intitulée « Knowledge, Morality and Destiny » qui, la même année, paraîtra dans la revue Psychiatry. Huxley envisage alors une philosophie qui ne se reconnaît plus dans l’Humanisme – celui des Lumières promu entre autres par Rousseau et par Condorcet –, parce qu’il avait échoué, le progrès des sciences et des technologies ayant conduit à la barbarie et non comme on l’avait espéré à la paix universelle. Biologiste néodarwinien, Julian Huxley était l’ami de Teilhard de Chardin, un prêtre jésuite et un paléontologue. Ensemble, ils partageaient l’idée que l’homme, restant homme, allait réaliser de nouvelles possibilités inscrites dans sa nature. Selon Huxley, cette croyance méritait d’être désignée par un nom nouveau. Transhumanism lui convenait.

Savait-il que le terme était apparu pour la première fois en 1814 sous la plume d’Henry F. Carey pour traduire le passage de la Divine comédie (XIVe s.) où Dante évoque, en créant le terme italien trasumanar, la transformation ineffable d’Adam lors de son entrée au Paradis ? Savait-il que le philosophe canadien W. D. Lighthall l’avait lui-même utilisé pour parler du « transhumanisme de Paul » en référence à I Co, 2, 9, dans un texte intitulé The Law of Evolutionary Adaptation : An Interpretation of Recent Thought (Ottawa, Royal Society of Canada, 1940) ? Pour le moins, Huxley n’ignorait pas que chez Teilhard, du fait qu’il appartenait au Christ de diriger le cours de l’évolution cosmique, celle-ci devait tendre vers le « Point Omega », ce moment où l’humanité unie à Dieu se trouve glorifiée. Mais, s’il s’était résolu à croire que l’homme peut être heureusement et profondément transformé, et que cela arrivera à partir du moment où il y aura un nombre suffisant de personnes pour le vouloir, Huxley ne partageait pour autant ni la foi ni la philosophie chrétienne d’un Teilhard, bien au contraire.

Le mot est donc en place pour désigner une philosophie qui s’oppose à la fois à l’humanisme et au christianisme tout en leur empruntant beaucoup comme dans un dépassement hégélien (Aufhebung), autrement dit, pour désigner une philosophie de la nature principalement fondée sur la prise en compte de l’évolution biologique.

L’idée principale du transhumanisme contemporain, toutefois, ne se trouve pas chez Huxley. Car celui qui fut aussi le premier président de l’Unesco en 1946 misait avant tout sur la culture. La première définition du transhumanisme tel qu’il est entendu aujourd’hui ne sera donc donnée qu’en 1990 par Max More. Le transhumanisme se présente alors comme un courant philosophique qui cherche à prolonger l’évolution de la vie intelligente par-delà sa forme et ses limites actuelles au moyen de la science et de la technologie, et ce dans le respect de principes et des valeurs qui promeuvent la vie.

Certes, de l’aveu même de Max More, l’idée lui est venue indépendamment d’Huxley en lisant Nietzsche, le § 3 du Prologue d’Ainsi parlait Zarathoustra où l’homme est sommé de faire quelque chose pour prolonger l’évolution dont il est issu : « l’homme n’existe quepour être dépassé. Qu’avez-vous fait pour le dépasser, faisait demander Nietzsche à son Zarathoustra ? » Tandis que Nietzsche annonçait le « Surhumain » comme « le sens de la terre », More préféra parler de « transhumain » au sens d’un « trans-humanisme » pour ne point perdre la référence à l’humanisme des Lumières.

Si More demeure encore un athée convaincu et militant, à l’instar de Nietzsche, néanmoins sa réponse à laquestion de Zarathoustra se trouve déjà chez un philosophe russe orthodoxe de la fin du XIXe s., NikolaïFedorov qui, sans jamais parler de transhumanisme, voyait dans la science le moyen d’orienter l’évolution dans le sens de la résurrection des corps : « ce jour sera divin, écrivait celui que fréquentaient Tolstoï, Soloviev et Dostoïevski, [il sera] impressionnant, mais pas miraculeux, car la résurrection sera une tâche qui ne relève pasdu miracle, mais de la connaissance et du travail commun » (cité en anglais par George M. Young, dans The Russian Cosmists, Oxford, 2012). Pour Fedorov comme pour More, il revient précisément aux hommes d’éliminer la mort et le vieillissement, et plus largement de supprimer chacune de nos limites en se montrantnon moins actifs qu’optimistes.

Pour sa part, More est devenu en 2011 le président d’Alcor,une société de cryogénisation basée à Scottsdale en Arizona, qui conserve des corps dans de l’azote liquide à -196°C en attendant que les progrès de la science permettent leur résurrection .On ne peut donc s’étonner qu’il soit en accord avec Fedorov pour dire qu’il ne suffit pas d’interpréter le monde, mais qu’il faut surtout agir. Ainsi, là où Fedorov défendait la nécessité d’avoir des idées « projectives », Max More, encore plus soucieux d’efficacité, parle dans le même sens d’un « principe de pro-action » et envisage le transhumanisme comme une « eupraxsophy ». L’une des principales différences est que ce dernier n’envisage pas, contrairement à Fedorov, un stade où l’ensemble de l’humanité ayant déjà vécu pourra ressusciter. C’est à l’évidence qu’il n’est plus tenu par aucune Révélation.

Il appert dès lors que la croyance transhumaniste n’est pas l’une des « anciennes vertus chrétiennes devenues folles » (Chesterton 1908), qu’elle est seulement une idée née dans le cadre d’une philosophie chrétienne, puis réimplantée dans une culture marquée par la « mort de Dieu » (Nietzsche 1882) pour lui donner un nouveau « Grand Récit » (Lyotard 1979), c’est-à-dire une nouvelle justification philosophique en faveur de nos sciences et de nos technologies, et d’un progrès exponentiel.

Elle rejoint un fond de vérité bien mis en évidence par Thomas d’Aquin, à savoir que le désir de la conservation de son existence, que l’homme possède du fait qu’il est un être naturel, est un principe d’action évident (voir Ia-IIae, 94, 2). Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Le problème est que nos transhumanistes ne voient aucune impossibilité, tant ils ont réduit l’homme à n’être qu’une réalité naturelle, et la nature, le simple résultat d’une évolution qui réalise au hasard, ou avec la rationalité technologique, le potentiel quasi infini de la matière.

Pour savoir si l’on fait bien de poursuivre l’évolution de l’homme en usant des plus performantes de nos technologies, il faudrait être en mesure de dire que l’homme n’est pas radicalement différent d’animaux et des artéfacts. Il faudrait donc pouvoir répondre à la question qu’est-ce que l’homme ? Car son bien n’est rien d’autre que ce qui lui convient en tant qu’homme, du moins si l’on en croit l’inoubliable leçon de Socrate (voir notamment l’Alcibiade Majeur de Platon). Le problème est qu’on ne comprend même plus le sens de la question. Qui s’y intéresse encore sérieusement ? Qui n’est pas trop pressé de trouver des réponses dans la foi ? Ou dans la science ? Le risque est que le transhumanisme se répande comme les ronces qui étouffent les bonnes graines (voir Mt 13,7&22).

Emmanuel Brochier

[1] Voir Caroline Christinaz, « Cryogénisation : dans l’antichambre de l’immortalité », Le Temps, publié le 2 octobre 2018. Accessible en ligne : https://www.letemps.ch/societe/cryogenisation-lantichambre-limmortalite.